新しい価値を生み出し、企業が活躍していく為のビジョンないしは定義として用いられている「価値デザイン」。

「価値デザイン」は、内閣府が推進する「知的財産推進計画2019」の中で用いられた定義ですが、知財に特化した領域以外でもよく耳にするようになりました。

企業・組織のブランド力や価値を高めていくことがミッションのひとつである広報PR担当者は、是非とも「価値デザイン」についての理解を深めておきたいところ。

この記事では、「価値デザイン」とはそもそも何なのか、なぜ重視されているのか、広報が「価値デザイン」を実行していくために重要なポイントをご紹介します。

そもそも「価値デザイン」とはどういうこと?

まずは、「価値デザイン」の言葉の定義から確認していきましょう。

内閣府が提言する「知的財産推進計画2019」では、「価値デザイン」について以下のように定義づけています。

経済的価値にとどまらない多様な価値が包摂され、そこで多様な個性が多面的能力をフルに発揮しながら、「日本の特徴」をもうまく活用し、様々な新しい価値を作って発信し、それが世界で共感され、リスペクトされていく。

引用:知的財産本部「知的財産戦略ビジョン」

上記で指している「価値」とは、従来の資本主義社会が重視してきたような経済的価値にとどまらず、社会的要素や文化的要素などを含む多様なものであり、これらが結果的に経済的な価値をもたらすと捉えられています。

つまり、「価値デザイン」とは、これからの社会において創造すべき価値のことを示すものと言えます。

また内閣府は、「価値デザイン」の実現には、3つのステップが必要だとも説明しています。

- 脱平均:個々の主体が持つ、平均から外れた尖った潜在力、才能を解き放ち、開花させること

- 融合:そのような輝く才能がお互いに結びつき、融合して、新しいアイデアに至ること

- 共感:新しいアイデアが何らかの共感を得て、価値として実現すること

これらを踏まえると、「価値デザイン」は、1社で独占して実現していくことは難しいといえます。場合によってはこれまで検討もしていなかった異業種とも、お互いの強みを組み合わせ、弱みを補い合うことで、初めて生まれる価値だともいえるでしょう。

また、「価値デザイン」は、価値を生み出すだけでなく、結果的に経済的な価値をもたらすものであるとされていることも特徴です。

身の回りにある社会課題をチャンスと捉え、様々な企業や団体を巻き込み、ビジネスを通して解決することにより、新たな価値を創造する「価値デザイン」が求められています。

内閣府による「価値デザイン」に関する全体像は、「「価値デザイン社会」の実現へ向けた検討の全体像」の資料から確認できるので、ぜひ参考にしてみてください。

広報で「価値デザイン」が重視されるようになった理由

広報におけるミッションのひとつである「企業の価値を高める」こと。企業価値向上のためには、ステークホルダーからの共感が必要不可欠です。

これまで主流とされているアプローチ方法では、共感が得られにくくなっている中、「価値デザイン」の考え方がアプローチ方法のヒントになりえます。なぜ「価値デザイン」の考え方が役立つのかその理由をご紹介します。

これまではメディア受けするストーリー設計が主流だった

広報PR活動において、メディアに掲載されることは、大きな活動目的のひとつであり、ステークホルダーに自社を理解してもらうためにも重要な役割を果たします。

それゆえ、広報PR担当者は、メディアに取り上げられるための有効なアプローチを常に模索し続けなければなりません。

これまで、メディアが取り上げる傾向にあったのが「ストーリー」のあるものでした。広報PR担当者は、自社の製品やサービスを取り上げてもらうために開発秘話や開発への想いなどの「自社のストーリー」を伝えることを主流としていました。

これからは一人ひとりの「価値」の明確化による共感設計が不可欠

しかし、このようなストーリーの発信は、オーバーラップ化しており、自社の一方的な想いを伝えるだけでは、ステークホルダーからの共感が得られない時代に突入しています。

ステークホルダーが企業に対して価値を感じる要素は、前述の「価値デザイン」の説明にもある通り、経済的価値だけではありません。社会的要素や文化的要素などを含み多様化しています。

ステークホルダーが納得する「価値」を捉えて、発信するストーリーの内容が、一方的なものになってしまっていないのか、内容を考えていかなければなりません。

「価値デザイン」実現のための「脱平均」「融合」「共感」この3つのステップを意識して、広報施策を企画したり、発信するストーリーを考えてみましょう。

広報が「価値デザイン」を実現していくために重要な7つのポイント

広報が「価値デザイン」を実現していくためには、どのようなことに注意していけばよいのでしょうか。

広報が価値デザインを実現するために、重要となる7つのポイントをご紹介します。

1.社会問題を理解する

広報が「価値デザイン」を実現する際に重要となる1つ目のポイントは「社会問題の理解」です。

ステークホルダーは、「社会にどのような価値をもたらしているのか」という点でも企業を評価しつつあります。ステークホルダーから認めてもらうためには、自社のビジネスが、社会問題の解決にどのようにつながっているかというストーリーを発信することが有効です。

そのためには、社会問題をきちんと理解しなければ、間違ったメッセージを発信してしまう可能性があります。

広報担当者として、SDGsやサステナビリティを始めとする社会課題としてトレンドや話題になっている事象について把握することや、社会問題が起こった背景、問題の本質を理解しておくことも大切です。

2.本質的な価値を言語化する

広報が「価値デザイン」を実現する際に重要となる2つ目のポイントは「本質的な価値の言語化」です。

企業が行うビジネスが、本質的に価値のあるものであるかは、経営者含め企業全体で追求していかなければなりません。そして広報は、ビジネスの先にある価値を伝えるためにきちんと言語化する必要があります。

自社が生み出す価値とは具体的にはなんなのか、どうして生み出すことができたのかなど、噛み砕きながら言語化していきましょう。

3.自社で行う意味を考える

広報が「価値デザイン」を実現する際に重要となる3つ目のポイントは「自社で行う意味」です。

「価値デザイン」とは、これまでなかった新しいアイデアが何らかの共感を得て、価値として実現することです。だからと言って、目新しければ何でも価値につながるというわけではありません。

そのアイデアが自社で行うことに意味があるのか、自社で行うことに違和感がないか確認しましょう。

4.倫理観を持つ

広報が「価値デザイン」を実現する際に重要となる4つ目のポイントは「倫理観」です。

斬新で新しいアイデアやストーリーは、メディアに掲載を獲得することにおいて有効ですが、ステークホルダーにとって心地よいものでなければ、共感を得ることはできません。

特に、秩序を守ったアイデアや倫理観のないものは受け入れられにくいもの。一般的な倫理観に反していないのか、広報が確認することも大切です。

5.実態と結びついたストーリーをつくる

広報が「価値デザイン」を実現する際に重要となる5つ目のポイントは「実態と結びついたストーリー」です。

価値を高めるためにインパクトを求め、ついつい大胆なストーリーづくりをしてしまいがちですが、事実とかけ離れたストーリーは、逆にネガティブなことを引き起こしてしまう可能性があります。

特に近年では、SNSの普及により企業の透明性が高まっています。実態と結び付いていないストーリーは、ステークホルダーとの信頼関係にもよくない影響を及ぼします。

魅力的なストーリーづくりは大切ですが、実態と結び付いたストーリーづくりを意識しましょう。

6.社会価値と経済価値を両立させる

広報が「価値デザイン」を実現する際に重要となる6つ目のポイントは「社会価値と経済価値の両立」です。

冒頭で紹介したように、価値デザインとは、社会価値と経済価値が両立しているものです。

サービスそのものや広報施策、発信するストーリーが、経済価値だけでなく社会的価値のあるものか確認しておきましょう。

また、社会価値だけでなく企業としての経済価値も生み出していることを伝えることで、株主からの評価や、企業の価値の向上にも繋がります。

7.既成概念にとらわれないアイデアを創出する

広報が「価値デザイン」を実現する際に重要となる7つ目のポイントは「既成概念にとらわれないアイデアの創出」です。

新たな価値の創出には、これまで世の中になかった新たなアイデアが必要不可欠です。広報で「価値デザイン」していく過程においても、既成概念にとらわれることなく、新たなアイデアをどんどん生み出し魅力的な広報PRストーリーをつくっていきましょう。

しかし、1人でアイデアを出し続けるのは難しいこと。社内の他部署とワークショップをしたり、他社広報担当者とブレストをしたり、オープンイノベーションにより生み出していくのも良いでしょう。

「価値デザイン」を構築している事例3選

「価値デザイン」という定義を、言葉だけで理解するのは難しいかもしれません。すでに「価値デザイン」を構築している企業の事例を通して理解を深めましょう。

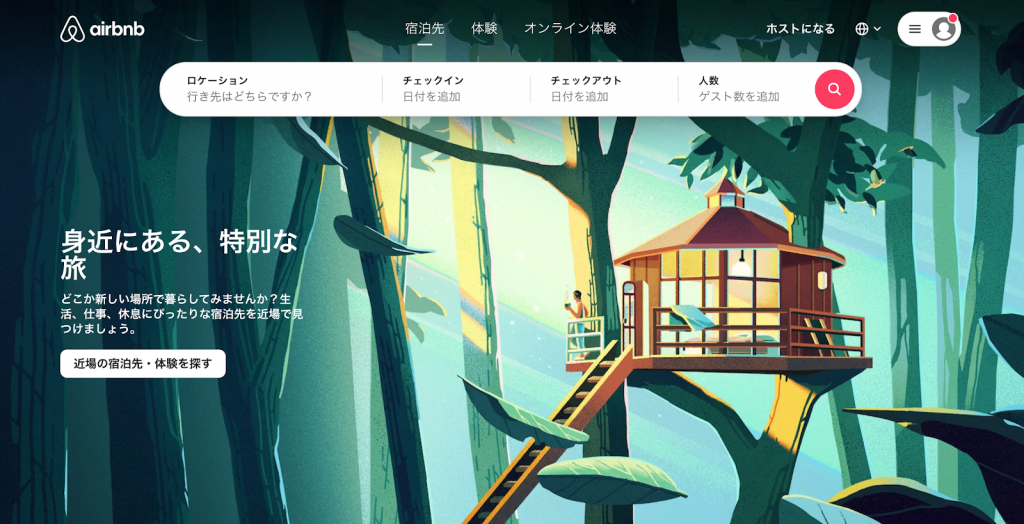

事例1.民泊サービス「Airbnb」

世界195ヵ国に展開している民泊サービス「Airbnb」。

そもそも一昔前は「民泊」という言葉すらなかったことを考えると、Airbnbが構築した「価値デザイン」は、宿泊場所の提供ではなく「体験」の提供をしたことです。

人の自宅に泊まることで、地元の生活に溶け込み、生活を垣間見ることができるという「体験」は、新たな価値になると信じ、宿泊サービス=「場所」から「脱平均」した「民泊体験」の提供を開始し、今では一般化しました。

Airbnbのビジネスは「宿泊先提供者が副収入を得られることによる安定した生活の提供」「地方創生」「空家問題」といった社会問題の解決にも貢献しており、これらがステークホルダーからの共感ポイントとなっています。

事例2.食品ロス課題解決サービス「tabeloop(たべるーぷ)」

「tabeloop(たべるーぷ)」は、フードロス削減のためのフードシェアリングプラットフォーム。賞味期限切れの食品を、安価で購入したい人の手に届く仕組みを提供しています。

「tabeloop」が生み出されたきっかけは、運営会社であるバリュードライバーズが展開していた「人気だけれど賞味期限切れ」のお菓子を集めて安く売るという「スイートポケット」というサービスを通して、食品流通業界独特の「3分の1ルール」に悩む食品卸し業者の方から相談を受けたことだそうです。

【「3分の1ルール」とは】

食品流通業界の商慣習。製造から賞味期限までの1/3までに納品。納品から次の1/3までが販売期限。販売期限から残りの1/3で処分するというもの。

元々消費者保護の観点から生まれているが、現在では「食べられるのに捨てている」食品ロスを引き起こす原因にもなっている。

tabeloopは、フードロスという社会課題があることを知り、様々なステークホルダーと流通の仕組みを構築し、サービスをローンチしました。食品流通業界の「3分の1ルール」で処分という常識から「脱平均」し、流通の仕組みを「融合」によって作ったことで、社会問題を解決し「共感」を呼び注目を集めるサービスとなりました。

事例3.ローコスト注文住宅「SANSHOW夢ハウス」

「SUNSHOW夢ハウス」は、「すべての人にマイホームを」をコンセプトとし、ローコストで注文住宅を提供しています。780万円から住宅を提供しており、「注文住宅は高い!」という常識から「脱平均」するサービスです。

「SANSHOW夢ハウス」の実現は、様々な外部パートナーとの連携がなければ成しえなかったそうです。家をあきらめていた顧客からぞくぞくと喜びの声が届き、誰もが家を持てる取り組みは「共感」によって広がりました。

「価値デザイン」を意識した広報PRストーリーをつくろう

本記事では、これからの広報に重要な「価値デザイン」についてご紹介しました。

これからの広報PRは、自社の想いや歴史など一方的なストーリーを伝えるだけでは、ステークホルダーからの共感を得られず、企業の価値向上に貢献することができません。

自社の製品やサービスが魅力的なものに映るかは、広報PR担当者の腕の見せ所。「価値デザイン」の実現において必要な3つのステップ「脱平均」「融合」「共感」を自社にあてはめた時に、どんなことが伝えられるのか意識しながら、広報PRストーリーをつくるようにしてみてはいかがでしょうか。

広報に重要な「価値デザイン」に関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする