「ソーシャルメディアガイドライン」「ソーシャルメディアポリシー」という言葉をご存知でしょうか。ソーシャルメディアでの炎上やトラブルが増える中で、各企業が独自に定めるルールの文書を指す言葉です。

本記事では、危機管理も役割の一つである企業広報の担当者なら絶対に確認しておきたい、「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」の制定方法や10のポイントを解説します。

そもそも、ソーシャルメディアガイドライン・ポリシーとは?

「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」の作成を始める前に、まずはソーシャルメディアに関連するルールの詳細を確認してみましょう。厳密には、次の3種類の文書があります。

1.社内向け「ソーシャルメディアガイドライン」

企業として、あるいは従業員自身がソーシャルメディアを利用する際の指針・ルールを解説した文書のことを「ソーシャルメディアガイドライン」といいます。

2.社外向け「ソーシャルメディアポリシー」

ソーシャルメディア利用に際してのスタンス、態度、心構えを社外に解説した文書のことを「ソーシャルメディアポリシー」といいます。

3.社外向け「コミュニティガイドライン」

ソーシャルメディア運用上の規約(免責事項・禁止事項・削除方針・調停など)を解説した文書を「コミュニティガイドライン」といいます。

本記事では、社内向けとして「ソーシャルメディアガイドライン」、社外向けとして「ソーシャルメディアポリシー」について、その作成目的や作成時のポイントを詳しくご紹介していきます。

ソーシャルメディアガイドライン・ポリシーを作成することの重要性・目的

企業活動ではステークホルダーに対して果たすべき責任がある以上、トラブルは可能な限りゼロにする必要があることはよく知られています。

しかし、なぜ企業が「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」を作成するべきかまでを理解している方はあまり多くないかもしれません。ここではガイドライン・ポリシーを作成するべき3つの理由を解説します。

1.トラブルを防ぎ、企業の利益や信用を守る

企業がソーシャルメディアガイドライン・ポリシーを作成するべき第1の理由は、ソーシャルメディアに関連したトラブルを防ぎ、企業の利益や信用を守ること。

近年、ユーザーやメディアとインタラクティブなコミュニケーションを楽しむ形のソーシャルメディア運用を行う企業が増えています。そこには「生活者との接点を増やし、認知拡大できる」「自社のファンを作ることができる」「生活者や他社と共創することができる」といったメリットもあります。

しかし、接点が多い、あるいは距離が近いからこそ、トラブルや炎上のリスクもあることを理解しておきましょう。また重要なのは、ソーシャルメディアで発信している情報はユーザーやファンを含む「全世界」に向けて発信されているもので、意図しない範囲や形で拡散される可能性もあるということ。

そうしたトラブルのリスクを最小限にするために、「やっていいこと・だめなこと」「トラブル発生時の対応方法」が明らかになる「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」が必要なのです。

2.ソーシャルメディア運用の属人化を防ぐ

企業がソーシャルメディアガイドライン・ポリシーを作成するべき第2の理由は、ソーシャルメディア運用の属人化を防ぐこと。

ひとつのSNSアカウントを10人、20人といった大人数で運用しているケースは少ないのではないでしょうか。多くの場合、1人〜数人程度の少人数で運用しているでしょう。少人数であればあるほど、運用は属人化しやすくなります。

属人化には、次のようなリスクがあります。

<SNSの運用が属人化するリスク>

- 継続的な運用が難しくなる

- 担当者が変わるたびにトーン&マナーが変わる

- トラブルが起きたときに対応しきれない

- 個人の勝手な判断で対応してしまいさらにトラブルが悪化する

こうしたリスクを回避するために「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」を定め、「企業として」のソーシャルメディアの運用方針やルールを明らかにしておくことが重要です。

3.投稿のクオリティを守る

企業がソーシャルメディアガイドライン・ポリシーを作成するべき第3の理由は、ソーシャルメディアでの投稿のクオリティを守ること。

一般的に、「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」では、運用上のルールが定められます。ルールには定量的な項目もあれば定性的な項目もありますが、それぞれに対して「推奨」「禁止」「注意」が明確になっていれば、毎回の投稿のクオリティを一定に保つことができますよね。

ひとつ前でご紹介した属人化の防止とも関連しますが、投稿のクオリティを守ることは、様々なリスク回避に繋がるだけでなく企業イメージの維持・向上にも繋がります。

<投稿ルールの例>

●文章関連のルール

堅さと柔らかさのバランスや口調、絵文字・顔文字の使用可否など

●写真 / 動画関連のルール

堅さと柔らかさのバランスや口調、絵文字・顔文字の使用可否など

●投稿方法のルール

日時、曜日、回数、使用するツールなど

ソーシャルメディアガイドライン・ポリシーとして制定しておくべき10のこと

「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」を作成する際は、どのような項目を組み込めばいいのでしょうか。漏れ・被りなく適切に目的を果たせるガイドライン・ポリシーになるよう、必ず押さえておきたい10の項目をご紹介します。

1.基本方針・原則

企業として、どのような姿勢でソーシャルメディアを取り扱い、向き合うのかに関する基本的な考え方を「基本方針・原則」として定めます。

2.機密情報の保護

自社の経営に関する情報や非公開情報、従業員・顧客の個人情報、企業に知的所有権のある情報をソーシャルメディアで発信しないことを「機密情報の保護」として表明します。

3.第三者の権利の保護

他人の著作権や肖像権、商標権などの第三者の権利を尊重し、コンテンツの二次利用においては関係法令を順守することを「第三者の権利の保護」として表明します。

4.顧客・取引先等の情報の保護

自社のほかに顧客やビジネスパートナーなどが特定されるような情報、機密情報などをソーシャルメディアで発信しないことを表明します。

5.透明性の確保

金銭を払って意図的にソーシャルメディア上の議論・口コミ等をコントロールするなど、やらせ行為(ステルスマーケティング)の禁止、製品サンプルなどの物品、金品、サービスを提供した(受けた)場合、投稿などにその事実を表明します。

6.誹謗中傷の禁止

特定の個人や集団、民族、思想、信条、宗教、政治等への蔑視や侮辱、名誉毀損、攻撃的・差別的・性的・排他的な表現や発言を行わないことを表明します。

7.真偽不明の情報発信の禁止

その真偽を確認できない情報をソーシャルメディアで発信しないことを表明します。

8.自社に関する情報発信のルール

自社に関連する情報を発信する際は、その発信方法やタイミング等について、管轄部署・人物の指示に従うことを表明します。

9.個人の責任の明確化

従業員が個人的に使用するソーシャルメディアの投稿等の責任は全て本人にあり、所属企業は一切関係ないことを表明します。

10.ソーシャルメディアの特性の理解

インターネット上に発信された情報は瞬時に世界中に拡散され、取り消すことは出来ません。そのことを理解し、真摯な姿勢でソーシャルメディアを利用することを表明します。

企業のソーシャルメディアガイドライン・ポリシー事例

基本項目を押さえながら作成する必要がある「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」ですが、実際の現場ではどのようなガイドラインが、どのように運用されているのでしょうか。

ガイドライン・ポリシーの導入に際してぜひ参考にしたい4つの事例をご紹介します。

1.日本コカ・コーラ株式会社

日本コカ・コーラ株式会社では、「ソーシャルメディアの利用に関する行動指針」として、ガイドライン・ポリシーを定めています(2010年8月制定)。この行動指針では、コカ・コーラビジネスに関わる全員がコカ・コーラのアンバサダーであることを認識し、影響力の大きさを理解してインターネット上での議論に参加すべきと説明されています。

その上で、「従業員とパートナー企業」と「ソーシャルメディア担当者」のそれぞれに対して、コカ・コーラの提示する価値観や行動規範の理解・遵守を求めています。

構成を紐解いてみると、価値観・行動指針ともに具体的かつ分かりやすい表現で整理されていることが分かりますね。ガイドライン・ポリシーはソーシャルメディアに関わる全ての従業員に向けた文書のため、分かりやすい内容にまとめるのがポイントです。

参考:コカ・コーラシステム ソーシャルメディアの利用に関する行動指針

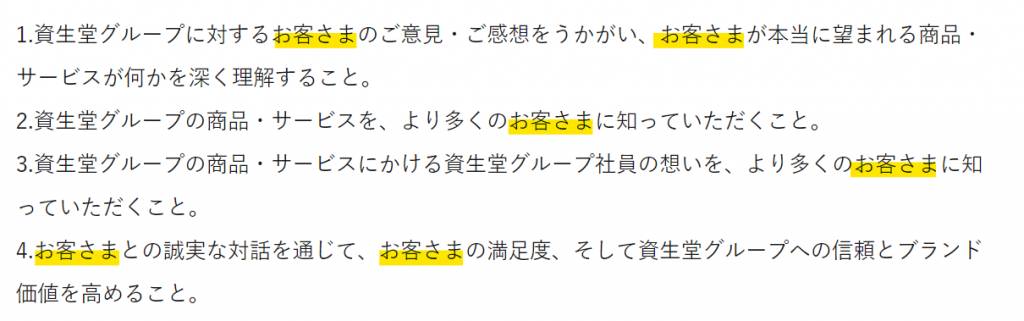

2.株式会社資生堂

株式会社資生堂は「ソーシャルメディアポリシー」を公開しています。資生堂のポリシーは「原則」と「ガイドライン」で構成されていますが、「原則」を一般に公開することで、その徹底を図るとしています。

資生堂のソーシャルメディアポリシーでは、ソーシャルメディア参加の目的・心構え・社員に求めること、と明快かつシンプルな構成で、資生堂グループとしてのソーシャルメディアとの向き合い方が示されていることがわかります。

特に注目すべきは、BtoC企業として「お客さま」という単語が頻出すること。「お客さまが望まれることを理解する」「お客さまの声に耳を傾ける」「お客さまに有益な体験をしてもらう」など、「お客さま」とどう向き合うかという視点が徹底されていることが特徴です。

参考:資生堂 「ソーシャルメディアポリシー」

3.シャープマーケティングジャパン株式会社

公式Twitterアカウント(@SHARP_JP)が人気のシャープマーケティングジャパン株式会社では、「シャープ 公式Twitterアカウント コミュニティ・ガイドライン」を定めています。

このガイドラインの特徴は、「本ガイドラインの内容にご同意いただいた上で本 アカウントをご利用賜りますよう、お願い致します」と記されているように、ユーザーに向けた免責事項の説明がメインになっている点。

例えば、コメントの全てに返信するものではない、DMでの問い合わせには対応しない、フォロー・リフォローしない場合もあるなど、「公式Twitterアカウントが実施できないこと・しないこと」が明確にされています。また、ユーザーに対して禁止事項を定義し、該当する場合はブロックやフォロー解除を実施するとしています。

ソーシャルメディアの中でも特にユーザーとの距離が近いTwitterの特性上、コミュニケーションが活性化すればするほどユーザーからの期待値が高くなり、トラブルに繋がりやすくなる恐れがあります。そうしたリスクを回避するため、あえてユーザー向けに免責や禁止事項を説明する手法を採ることもあることがわかります。

参考:シャープ 公式Twitterアカウント コミュニティ・ガイドライン

4.株式会社サンリオ

キャラクターにあわせて数多くのソーシャルメディアアカウントを持つ株式会社サンリオも「ソーシャルメディアポリシー」を公開しています。

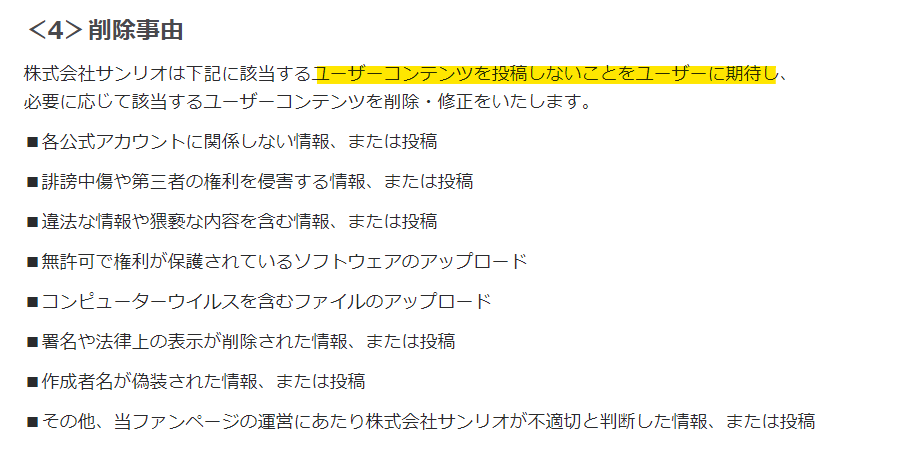

運用する側の行動原則とともにユーザーに対する削除事由も説明されており、前述のシャープの例と似た形式が採られています。

サンリオのソーシャルメディアポリシーの根底にあるのは、世界中の人々がソーシャルメディアを通じて支え合い、助け合って生きていけるようにメッセージを発信するという想い。つまり、公式アカウントからユーザーへ一方通行のコミュニケーションではなく、ユーザー同士をも巻き込んだコミュニケーションがイメージされています。

そのため、削除事由に該当するユーザーコンテンツを「投稿しないことをユーザーに期待」するとして、削除や修正の条件を提示しているのです。

また、ソーシャルメディアの種類ごとに公式アカウントを一覧化。どのアカウントがこのポリシーに準じて運用されているのか、すぐ確認できるようになっています。運用しているアカウント数が多い企業は、ぜひ参考にしてみてください。

参考:サンリオ「ソーシャルメディアポリシー」

企業のSNS運用の可能性を広げるため、ガイドライン・ポリシーを積極的に取り入れよう

本記事では、実際の事例も交えながら「ソーシャルメディアガイドライン・ポリシー」の制定方法や10のポイントを解説してきました。

俯瞰してみると、どのガイドライン・ポリシーにも共通するポイントがあります。それは、「ガイドライン・ポリシーはソーシャルメディア運用の幅を狭める制約ではない」ということ。

ガイドライン・ポリシーは、ソーシャルメディアによる企業のブランディングやマーケティングの幅を広げる助けになる存在でなくてはならないのです。また、制定して終わりにするのではなく、社内外に確実に浸透させていく必要もあります。

トラブルを起こさないためにソーシャルメディアを使わないというのも、決して間違いではありません。しかし、ソーシャルメディアには大きな可能性がある、活用しなければもったいない存在です。

ガイドライン・ポリシーをもとに事前に十分な想定と対策をして、ソーシャルメディアの運用に取り組めると良いですね。広報としてガイドライン・ポリシーを制定する際は、本記事で解説した点を意識してチャレンジしてみてください。

SNS利用する際のルールであるソーシャルガイドライン・ポリシーに関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする