企業・学校・自治体など、さまざまな団体から発行されている「広報誌」や「広報紙」。広報PR活動の一環である広報誌(紙)の作り方は、広報PR担当者としてぜひ身に付けておきたいところです。

本記事では、広報誌(紙)の持つ役割や内容、制作時の7つのポイントを紹介します。広報PR活動の手法を広げていきたいという方は、ぜひ参考にしてください。

広報誌(紙)とは?

「広報誌」「広報紙」は、企業・学校・自治体などの団体が、活動内容や経営(運営)方針を周知するために情報をまとめた制作物を指します。発行物のサイズと見た目によって、区別されています。

「広報誌」と「広報紙」の違い

公益社団法人日本広報協会のホームページによると、下記のように区別されています。

新聞「紙」、雑「誌」と漢字が使い分けられているように、タブロイド判のような新聞紙型は「広報紙」、A4判のような雑誌型は「広報誌」と表記するのが一般的

参考:公益社団法人日本広報協会|広報Q&A 表記について知りたい

一方、自治体が発行するものは、判型に関係なく「広報紙」と表記されている場合もあるようです。

以後、本記事では、雑誌形式の「広報誌」を想定して解説します。

何のために発行するの?広報誌の役割とは

広報誌の役割は、「企業・団体のブランド価値を高める」「読者にメッセージを届ける」「企業・団体とステークホルダーのコミュニケーションを促進する」というの3点です。

広報誌を魅力あるコンテンツにすることで、企業・団体の魅力やブランドとしての信頼性の向上が期待できます。また、企業理念やミッション・ビジョンなど、企業としての姿勢やメッセージを、顧客などに対して一定のボリュームでしっかり伝えられます。さらに、読者からのお便りなどを通じ、広報誌という場で企業・団体とステークホルダーが交流することも可能です。

広報誌を制作するときには何を書くべき?基本的な要素・構成

広報誌の基本的な構成要素は「表紙」「目次」「コンテンツ」「裏表紙」の4つです。それぞれの要素・構成について具体的に説明していきます。

各要素におけるレイアウトやデザインについてはこちらの記事で解説しています。

表紙

「表紙」は広報誌が読まれるかどうかを左右する重要なポイントです。表紙には主に以下の内容が記載されます。

- 広報誌のタイトルロゴ

- 発行月もしくは発行日

- キャッチコピー

- 特集内容や連載記事など、メインとなるコンテンツのタイトル

- 写真やイラストなどのメインビジュアル

広報誌がどのような場面で読者の目に触れるのか、何を表紙で伝えれば読者が手にしてくれるかをイメージし、表紙に盛り込む内容とレイアウトを検討しましょう。

事例:埼玉県三芳町の広報誌『広報みよし』

埼玉県三芳町の広報PR担当者だった佐久間智之さんは、同町の広報誌が大量に捨てられているのを目にしたことをきっかけに、「手に取ってもらえる広報誌」を目指して同誌のリニューアルを行いました。

子育て支援センターや児童館で町民にヒアリングをした結果、おしゃれなデザインの表紙のほうが手に取ってもらいやすいことが判明。ファッション雑誌のような表紙へと大幅にデザインを変更しました。

デザインの変更から5年後(2015年)に住民意識調査を実施したところ、「広報紙から行政情報を得ている」と答えた20代が74%から80%に、70代も86%から94%まで上昇したそうです。

目次

企画一覧とページ数を掲載する「目次」は、読者が求めている情報を手早く見つけるための要素です。

広報誌にどんな情報があるのか、構造が一目でわかるようにシンプルにまとめましょう。

コンテンツ

広報誌を制作する目的・目標に紐づく、さまざまな記事・企画・特集から構成されます。一般的には以下の2つに大別されます。

- 定常企画(連載)

- 特集企画

「定常企画(連載)」は、その広報誌で毎回取り上げる企画を指します。例えば、活動報告、ニュース・トピックスの紹介、読者からのお便り紹介などです。

定常企画は、企画の骨子や方向性がある程度定まっているため、特集企画に比べ制作工数が少なく済むというメリットがあります。広報誌の目的に合った企画を定常企画として数個決めておくと制作がスムーズです。過去に読者から人気のあった特集企画を、定常企画としてアップデートしてもいいでしょう。

「特集企画」は、時流に合った内容や、特定のタイミングで伝えたい内容など、その号限りで取り上げる企画を指します。多くの広報誌では、特集企画がその号の目玉となり、表紙などにもタイトルが掲載されています。特集企画に関しても、特に人気のあったものは毎年恒例の企画としてもいいでしょう。

裏表紙

裏表紙は、表紙と異なりじっくり見られることは少ないものの、広報誌の目的や内容に応じて活用できるスペースです。

他団体の広報誌などを参考に、自社・自団体の広報誌に合った裏表紙の活用方法を見つけましょう。

以下、裏表紙の活用方法の一例をご紹介します。

- 編集後記

- 読者アンケートフォーム

- 読者が頻繁に使う情報(問い合わせ先、催事スケジュールなど)

- 英文の表紙(和英両方で広報誌を制作する場合)

- 広告

- 裏表紙を設けない(記事や企画を記載する)

広報誌を制作するときの7つのポイント

次は、広報誌を制作するときに意識したい7つのポイントをご紹介します。初めて広報誌の制作に携わる方は、下記の7つのポイントを押さえておきましょう。

ポイント1.目的と読者を明確にする

効果の高い広報誌を制作するためには、制作前の段階で目的と読者を明確に絞ることが重要です。広報誌を制作すること自体が目的化してしまわないように注意しましょう。

「自治体の広報誌=その地域で暮らす人々に必要な情報を届ける」「企業の広報誌=エンゲージメントの高いファンの創出」など、制作の目的をチームの共通認識としておきましょう。

以下のような要素も、制作に取りかかる前に明確にしておきたいところです。

【明確にしておきたい要素(例)】

- 配布する地域や場所

- 読者の年齢や性別

- 届けたい情報の具体例

- 広報誌を通じて読者に何を感じてほしいか

ポイント2.予算を確認し、内製する部分と外注する部分を決める

目的と読者を明確にしたら、予算の確認を行います。事前に決められた費用の中でよりクオリティの高い広報誌を制作するために、「内製できる部分」と「外注しなければならない部分」を明確に分けて、必要な費用を洗い出していきましょう。

プロに外注するのが一般的と思われがちなデザイン・レイアウトの領域に関しても、工夫次第で内製が可能です。

自前で広報誌のデザイン・レイアウトを行う方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

ポイント3.作りたい世界観やデザインイメージを固めておく

「自治体の広報誌=市民としてのつながりを感じる、あたたかな雰囲気」「企業の広報誌=自社の世界観が伝わる、個性的なデザイン」など、広報誌のデザインには発行する企業・団体の特徴があらわれます。事前に広報誌を通して伝えたい世界観やイメージについて話し合い、明確に言語化しておきます。

自分たちだけで決められない場合は、プロのデザイナーや制作会社に相談してみてもよいでしょう。また、イメージに近い画像を集めたもの(イメージボード)を共有しておくと認識がずれません。

具体的には、以下のような要素を検討しておきたいところです。

【決めておきたいデザインに関するポイント】

- 使用する写真のテイスト

- 文字フォントやサイズ

- 全体のカラー

ポイント4.無理のない体制やスケジュールを整える

より良い広報誌を制作しようとすると、どうしてもスケジュールが押してしまいやすいものです。広報誌は「毎月〇日」など発行日が決まっていることも多いため、できる限り余裕のある進行スケジュールや制作体制を整えるように意識しましょう。

無理のない制作体制を構築するために、企画ごとの執筆担当者・校正担当者・レイアウト担当者を決定し、制作過程を細かいフローに分けて管理します。担当者と責任範囲を決めておくと、リスクや仕事量を分散できます。

また、発行までのスケジュールを明確にイメージしておくことも重要です。ゴールまでにどのようなプロセスが必要なのか、一つひとつのプロセスにどの程度の日数がかかるのかを確認しておきましょう。

【発行までの流れ】

STEP1.企画会議

STEP2.取材先や収集する情報の選定

STEP3.執筆担当者・撮影担当者などの割り振り

STEP4.制作

STEP5.校正

STEP6.印刷

STEP7.仕上がり確認後、配布

ポイント5.評価指標をすり合わせておく

無事に発行が完了したら、次号以降に活かすために必ず目標の達成度を評価する時間を設けましょう。社内での評価だけでなく、読者の意見や満足度をアンケート形式で収集するのもおすすめです。

さらに魅力的な広報誌にしていくことを目指し、客観的な評価を行いましょう。

以下、広報誌のタイプ別の指標の例をご紹介します。

【指標の例】

<企業の広報誌>

- 企業理念・経営方針の浸透度

- コンテンツに対する満足度

- 企業の製品・サービスの購入意向度

<自治体の広報誌>

- 各種制度・施策の認知度

- 自治体の行政への満足度

- 自治体のブランドイメージ調査

<NPOの広報誌>

- コンテンツに対する満足度

- 寄付継続の意向度

ポイント6.読者アンケートをもとにPDCAを回す

読者アンケートを実施し、企画が広報誌全体の目指す目的・目標に対して効果的だったか、具体的に何が良かったか/悪かったかの振り返りを行いましょう。加えて、読者の困りごとや知りたいことを直接聞くのも有効です。要望を確認する項目を設けることで、次回の企画づくりに役立つ情報収集も行えます。

【例:清掃サービスを展開する企業の法人顧客に向けた広報誌の場合】

- 「面白い」と感じた企画を教えてください。 (企画A/企画B/ 企画C)

- 具体的にどの部分が面白いと感じましたか。 (自由回答 または 選択肢作成)

- 社内の清掃や衛生環境に関して、困っていることは何ですか。 (自由回答 または 選択肢作成)

読者アンケートは、GoogleフォームやTayoriなど、Webアンケートを使うと集計がスムーズです。

アンケート結果は多いほうが情報の信頼度が高まり、より正確な振り返りが可能になります。アンケートのURLを誌面にQRコードで掲載し、「〇分で終わります」など回答にかかる所要時間を具体的に示すなど、回答数を増やす工夫を行いましょう。

ポイント7. 制作過程の振り返りを行う

限られた時間の中で無理なく広報誌を制作するためにも、制作工程における振り返りの場も設けましょう。

振り返りは、「KPT」などのフレームワークを活用して行うと、具体的な改善策まで検討できます。

具体的には振り返りを下記の3要素に分けて行うというもので、日本ではもともとソフトウェア開発の手法として広まっていたそう。

- What we should keep.(続けるべきこと)

- Where we are having ongoing problems. (問題を抱えていること)

- What we want to try in the next time period.(改善のため次回行いたいこと)

上記のように、振り返りの内容を「Keep」「Problem」「Try」の観点で整理すると、理解しやすい形でまとめられます。

挙げられた問題点(「Problem」)に対して出た解決策(「Try」)については、「いつ」「誰が」実施するかまで具体化して決められるようにしましょう。

参考になる広報誌の事例5選

デザインやレイアウト、企画を考える際に参考にしたいのが、他社や他団体の広報誌。

ここからは、参考になる広報誌の事例5選を紹介します。自社で真似できる部分はアレンジして取り入れ、魅力ある広報誌づくりを行いましょう。

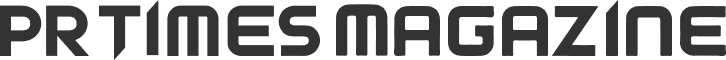

事例1.宮崎県都城市

宮崎県都城市の広報誌『広報都城』は、2023年1月から12月までに発行・発表された広報作品を評価する「令和6年宮崎県広報コンクール」で表彰を受けました。広報紙部門で特選、広報写真部門・映像部門で入選しており、4年連続の快挙となります。

一方的に情報発信をするのではなく、市民の声を取り上げたり、明るい写真を掲載して読みやすくしたりしているのが特徴。掲載内容はもちろん魅力的ですが、季節を感じる表紙写真や、地元でのお祭りの盛り上がりが伝わる組み写真にも魅力が感じられます。

参考4年連続の快挙!「広報都城」が令和6年宮崎県広報コンクール広報紙部門で特選を受賞!

事例2.北本市役所

埼玉県の北本市役所が発行する広報誌『広報きたもと』は、自治体広報の甲子園・広報コンクールの埼玉県審査で広報紙(市)部門の特選に選ばれ、全国広報コンクールへ進出しました。

今回選ばれたのは、「このまちに暮らす、わたしたち《CHALLENGED》」と題した2023年10月号の特集です。特集のテーマを「障がいへの眼差し」として、さまざまな立場から障がいへの向き合い方を取材。

ほかに、障がいのある人たちと関わる地域のキーパーソンの対談を企画し、12ページの特集としてまとめています。今まで市として取り上げにくかったテーマに切り込んだ、メッセージ性の高い企画です。

参考:【埼玉県北本市】3年連続で「広報きたもと」が埼玉県1位に!「障がいへの眼差し」がテーマの特集で全国へ

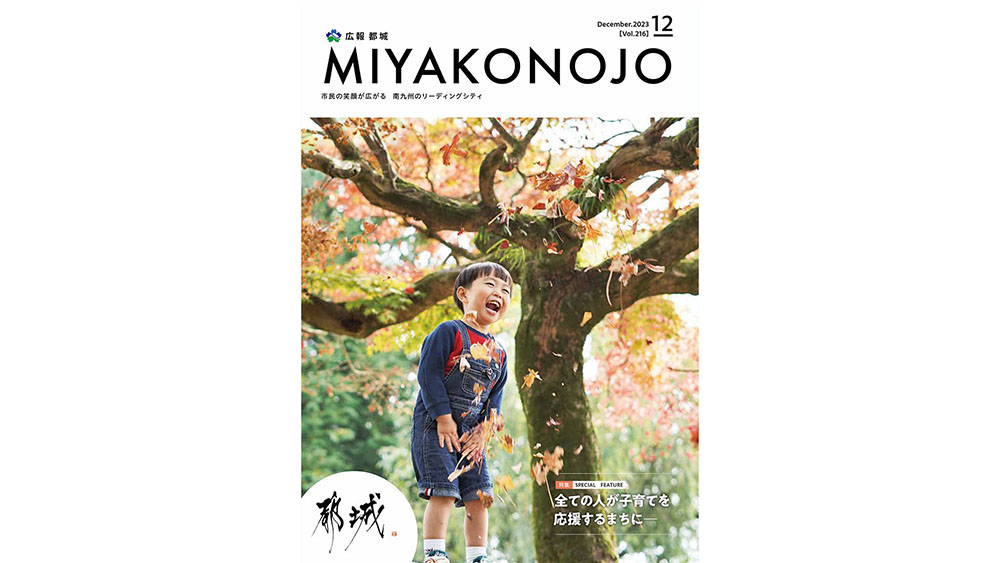

事例3.豊中市

大阪府豊中市の上下水道局は、1年に1回、衣食住や環境などにまつわる広報紙を発行しています。2024年の『ミズトキ Vol.13』では「下水道のしくみ」をテーマに、下水道の役割や汚水処理について細かく解説しました。

身近なライフラインでありながら知る機会が少ない「下水道」を、親しみやすいイラストとともにまとめているのが魅力的です。広報誌内では、2024年度の豊中市上下水道モニター募集に関する情報もピックアップしています。

参考:“下水道の旅”上下水道局広報誌「ミズトキ Vol.13」を発行 | 豊中市のプレスリリース

事例4.育休コミュニティ MIRAIS

育休コミュニティ「MIRAIS」は、企業人事担当者向けの広報誌『MIRAIS LETTER』を発刊しました。

団体としては初めての取り組みで、MIRAISの強みや企業が受けるメリットを掲載しています。第1弾となる広報誌には特集ページを設け、コミュニティの概要や、利用者の体験談、「数字でみるMIRAIS」など、客観的な情報も交えながら仕上げたのが特徴的です。

子育てや育休、家族といったキーワードを連想させる表紙写真も印象的な事例といえます。

参考:【育休は空白期間?】人事担当者必見!育休者向けコミュニティ「MIRAIS」初の広報誌を発刊

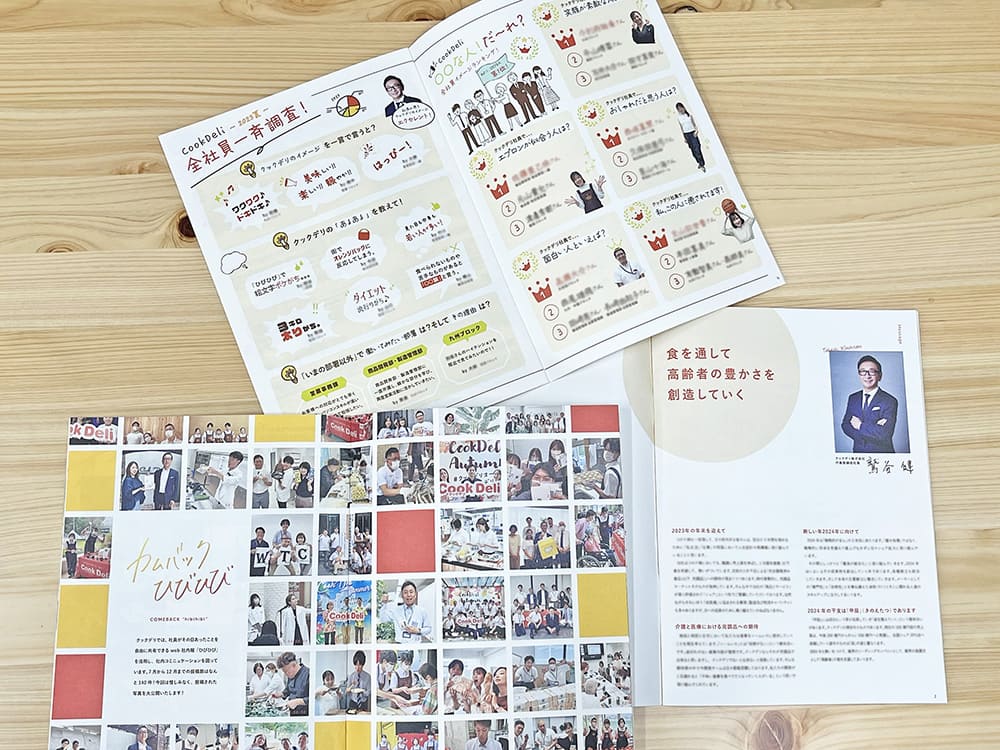

事例5.クックデリ株式会社

高齢者介護施設・障がい者施設向けに完全調理済み食品を献立で提供する食品メーカーのクックデリ株式会社は、インナーブランディングを強化するためにWeb版と広報誌の2軸で展開。Web版社内報「ひびひび」、6ヵ月に1度冊子版の広報誌「tetote」を発行しています。

従業員だけでなく、その家族にも楽しんでもらえることを意識し、理解やエンゲージメントを高めた特集作りが参考になる事例です。

参考:ひとり広報でも、社内情報共有の仕組み化で年2回の広報誌発行!ご家族へも送付

広報誌をより広く届けるためにはどうしたらいい?

せっかく広報誌を発行するのであれば、できるだけ多くの人々に届けたいもの。広報誌を制作する目的を達成するためにも、母体となる読者数を増やすことは重要です。

では、広報誌をより多くの読者に届けるためにはどうすればよいのでしょうか。

1.配布方法を見直す

読者数を増やすためには、配布方法の見直しがもっとも効果的です。必ず手に取ってもらえるような配布方法や設置を意識することで、より多くの人々に広報誌を届けられます。

【おすすめの配布方法】

- 必要書類を送付する際に同封

- 窓口担当・営業担当が対面で手渡し

- 広報誌の内容と関連が高い場所に設置(例:スポーツ用品を販売する企業の広報誌→トレーニングジムに設置する、など)

2.インタビュー記事など、広報誌の登場人物を増やす

読者の「読みたい」という意欲を喚起するためには、やはりコンテンツの魅力が重要です。

「この広報誌でしか読めない」という内容であるほど興味を持たれるため、インタビュー記事や取材記事を増やすといいでしょう。

取材やインタビューを通じて広報誌の登場人物を増やすことは、取材対象者の周囲の人の間で広報誌の認知度を高めるという効果もあります。

また、自分が制作に協力したという意識があると、自分が掲載されている号以外にも興味を持ってもらえることが期待できます。制作チーム以外の人に積極的に制作に協力してもらい、興味・関心を引き出しましょう。

3.インターネット上のプラットフォームを通じて発信する

紙の刊行物を読む機会が減っている現在、多くの読者を獲得するためにはインターネット上のプラットフォームをうまく利用することも重要です。

SNSやブログ、動画サイト、プレスリリース配信サービスなどを利用し、オンライン・オフラインの両方から広報誌の存在を広めていきましょう。

無料配布している広報誌であれば、PDFファイルでWeb上にアップロードし公開すると、遠方の人や企業・団体に直接関わりのない人にも気軽に読んでもらえます。

【インターネット上で情報を発信する際に活用できるプラットフォーム】

- X(旧 Twitter)

- YouTube

- TikTok

- PR TIMES

- note

目的を明確にし、企業・団体の魅力が伝わる広報誌を作ろう

広報PR活動の一環である広報誌。「企業・団体のブランド価値を高める」「読者にメッセージを届ける」「企業・団体とステークホルダーのコミュニケーションを促進する」という3つの役割を持っています。

広報誌を制作するときに重要なポイントは、「目的と読者を明確にする」「予算を確認し、内製する部分と外注する部分を決める」「作りたい世界観やデザインイメージを固めておく」「無理のない体制やスケジュールを整える」「評価指標をすり合わせておく」「読者アンケートをもとにPDCAを回す」「制作過程の振り返りを行う」の7点です。

他社・他団体の事例も参考にしながら、広報誌の制作にチャレンジし、広報PR活動の手法を広げていきましょう。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

広報における広報誌作成に関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする