近年「コンプライアンス」への注目度が高まっています。テレビやネットなどで、コンプライアンス違反に関するニュースを目にする機会が増え、仕事上での言動に注意を払うようになった方は多いのではないでしょうか。コンプライアンス違反が重なると、企業は社会的信頼を失いかねません。企業としてはもちろんのこと、社員一人ひとりが意識を傾けるべき課題です。

本記事では、コンプライアンス違反になる身近な具体例をはじめ、コンプライアンスについての基礎知識について解説します。危機管理を行ううえで、広報PR担当者や人事担当者などバックオフィス担当者が知っておきたい違反の具体例やその原因、対策なども併せて説明していきます。

コンプライアンスとは?基本的な意味とその他用語との違い

近年、企業活動において「コンプライアンス」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、その意味を「法令を守ること」とだけ捉えている方も多いかもしれません。現代のビジネス環境において、コンプライアンスは法令遵守だけでなく、企業倫理や社会的な規範まで含めた、より広い概念として捉えられています。

コンプライアンスは単なるルールの順守ではなく、企業が社会からの信頼を維持し、持続的に成長していくための土台です。本章では、コンプライアンスの基本的な意味や、関連する言葉との違いについてわかりやすく解説します。

コンプライアンスの意味・定義:法令・倫理・社会規範を守ること

「コンプライアンス(compliance)」は、直訳すると「法令遵守」という意味。「コンプラ」と略して使われることもある言葉です。

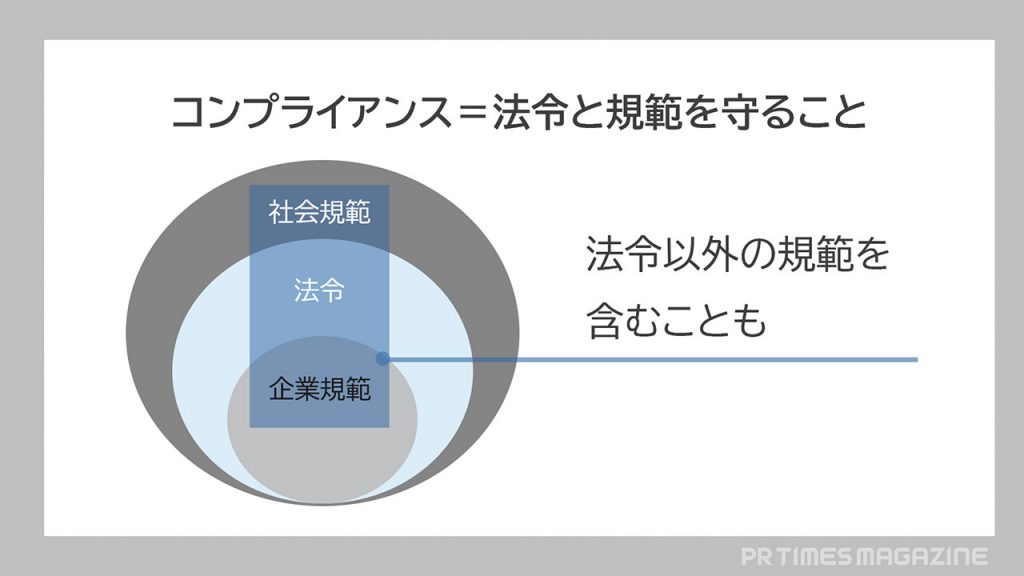

コンプライアンスとは、本来「法令遵守」を意味する言葉ですが、近年ではより広い意味で使われています。現代の企業にとってのコンプライアンスとは、法律や政令を守るだけでなく、企業の就業規則や業界のルール、さらにはモラルや道徳といった社会的な期待にまで応える姿勢を含みます。

たとえば、法的に問題がない行為であっても、消費者や社会から「不誠実」「不適切」と見なされれば、企業の信用を大きく損ねてしまう可能性があります。つまり、法令を守るだけでは十分ではなく、社会の要請や倫理観に敏感であることが求められているのです。

実際に、ある企業が製品の不具合を把握しながらも適切な情報開示を怠り、結果的に大きな事故につながったというケースもあります。このような事例では、法的責任以上に、倫理的・社会的責任の不足が強く批判されました。

このように、現代におけるコンプライアンスとは「企業が信頼を維持するために果たすべき総合的な責任」とも言い換えられます。

「コンプラ」とは?略語のニュアンスと業務での使われ方

「コンプライアンス」は現場では「コンプラ」と略して使われることも多く、業務日報や会議資料、社内メールなどでもよく目にする言葉です。たとえば、「その行動はコンプラ違反になる恐れがある」「新人にはコンプラ研修を徹底してほしい」といった使い方が一般的です。

このように「コンプラ」という表現は、日常的な業務の中でリスクに対する意識を高めたり、注意喚起を行ったりする際に便利なキーワードとなっています。略語である分、使いやすく、従業員同士の会話の中でも自然に溶け込みやすいため、社内全体での意識醸成にも一役買っています。

ただし、軽い印象を与える可能性もあるため、正式な場や外部向けの発信では「コンプライアンス」という正式名称を使うことが望ましいでしょう。

コーポレートガバナンスやCSRとの違い

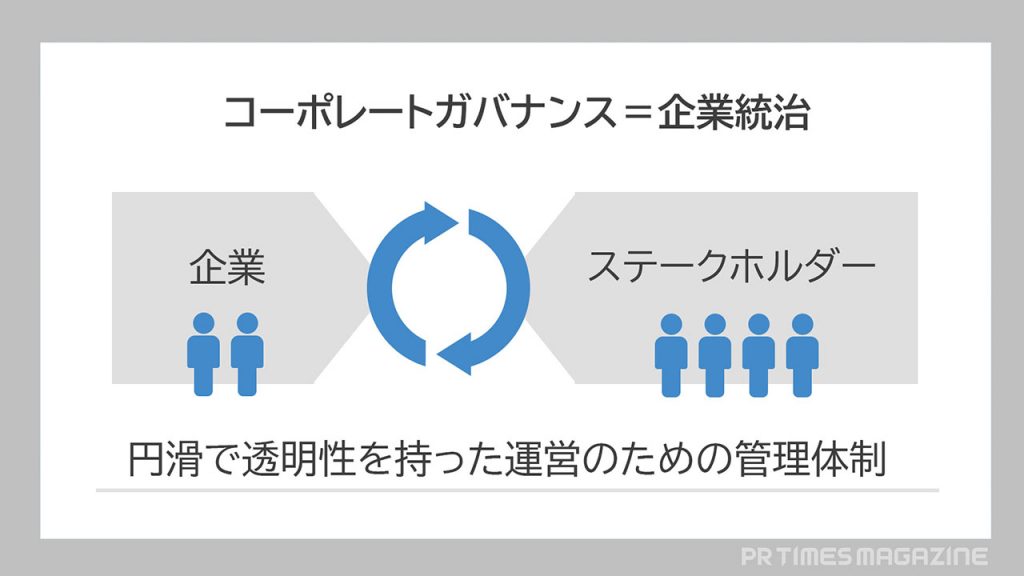

コンプライアンスと混同されやすい言葉に「コーポレートガバナンス」や「CSR(企業の社会的責任)」があります。それぞれの違いを整理してみましょう。まず、コーポレートガバナンス(企業統治)とは、企業が健全に運営されるように内部統制や意思決定の仕組みを整えることを意味します。株主や顧客、従業員など、あらゆるステークホルダーの信頼を得るため、透明で公正な経営が求められます。コンプライアンスは、このコーポレートガバナンスの構成要素の一つであり、「ルールを守ることを通じて企業の統治を実現する」役割を果たしています。

一方、CSR(Corporate Social Responsibility)とは、企業が社会の一員として果たすべき責任を指します。法令を守ることは当然として、環境保護、労働環境の整備、地域貢献など、社会課題への積極的な取り組みが求められます。つまり、コンプライアンスが「守るべき最低限のライン」だとすれば、CSRは「より良い社会のために企業が果たすべき積極的な役割」だと言えるでしょう。

このように、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、CSRはいずれも企業の健全な成長に欠かせない重要な要素です。それぞれの役割や位置づけを正しく理解することで、より実効性のある企業経営が可能となります。

コンプライアンスの重要性とは?注目されている背景と違反するリスク

コンプライアンスが重視されるようになった背景には、国際化により日本市場が自由化されたことがあります。かつては国による規制と保護がありましたが、市場が自由化されたことにより法令等のルールに従った競争になりました。そのため、企業は法令等のルールを遵守することが重要となりました(※1/P3)。

さらに、現在では、さらに、現在では、インターネットの普及と、内部通報のための法整備などが進んだことにより法令違反の発覚が容易になっています。

すなわち、インターネットやSNSにおいて、匿名で企業・個人の不正が告発しやすくなりました。また「改正公益通報者保護法」が2022年6月に施行され、企業は従業員からの内部通報に適切に対応するための体制を整備することが義務づけられました。

法律の知識以外にも、無意識な思い込みや偏見を示す「アンコンシャスバイアス」や、社会問題への意識などは、日々アップデートしていくものです。たとえ個人であっても、一般的な倫理観から外れた言動は、企業の信頼性を損なうリスクがあるので注意しましょう。

企業は、従業員に対してそれぞれの倫理観に則した行動を求めるよりも、明確な行動指針を浸透させていく必要があります。

コンプライアンス違反の身近な7つの事例・具体例

なんとなく大丈夫だろうと思っている行動が、実はコンプライアンス違反に該当するケースは少なくありません。身近にあるコンプライアンス違反の具体例を、いくつかご紹介します。

1.情報漏洩

故意でなくても、コンプライアンス違反となりやすい事例のひとつが「情報漏洩」です。

「情報漏洩」は、秘密保持契約(NDA)違反、不正競争防止法違反、個人情報保護法違反、窃盗罪・業務上横領罪などに該当する可能性があります。

例えば以下の3つのパターンが想定されます。

パターン1. 部外者に機密情報が伝わる状況をつくる

直接話していなくても、機密情報が社外の人に伝わってしまう状況をつくると、コンプライアンス違反に該当する可能性があります。

- 休憩時間に社外で同僚とランチをする際、社員証をつけたまま社内の機密情報について会話をする

- 発表前のプロジェクトに関して、カフェでクライアント名を出して会話した

- 社外のオープンスペースでノートパソコンを使って仕事を行い、顧客の連絡先と顔写真が第三者から見える状態だった

などの事例が考えられます。

特に社外での作業内容や会話は誰が見聞きしているかわかりません。また、社内スペースに社外の人がたまたま居合わせるケースもあるので、注意しましょう。

パターン2. 社外秘データを持ち出す

社外秘の情報の持ち出しも注意すべき点です。テレワークの導入で在宅勤務が増えている今、社外秘の情報の取り扱いには、より慎重になる必要があるでしょう。リモート作業のためだとしても、紙やデータで社外秘の情報を持ち出すのは、情報漏洩のリスクが高まります。サイバー攻撃や盗難に遭うなど、最悪のパターンも考えられます。

- 仕事が終わらず、顧客リストをUSBメモリで持ち帰って営業の業務を行った

- 「社外秘」と書かれた研修資料を私用スマートフォンで撮影し、通勤の電車で読みながら勉強した

- リモート勤務中に勤務先のノートパソコンで不具合が起こり、業務を続けるため、自宅のパソコンに社外秘のデータをダウンロードした

などの事例が考えられます。

業務上の機密の保持は、労働契約を行う全従業員の義務です。

社外秘データを持ち出したりそれが漏洩したりした場合には、就業規則違反として懲戒処分の対象となる可能性があります。

パターン3. 顧客情報の私的利用

顧客情報の私的利用も、当然コンプライアンス違反となります。個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、あらかじめ公表するか取得後速やかに利用目的を通知する必要があります。本人の許可なしに、公表又は通知した目的以外では使用できません。この目的以外で利用する場合は本人の承諾を得る必要があります(第18条「利用目的による制限」)。

- 転職前に付き合いがあった顧客の連絡先リストを、新しい勤務先で営業資料として共有した

- 業務上知っていた顧客の住所と電話番号を私用スマ―トフォンにもメモして、休日に業務外の連絡を繰り返した

上記のように、転職先に前職の顧客リストを持ち出す、個人的な連絡のために利用するなどは、個人情報保護法違反に該当する可能性が高いです。そして、このような行為は刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象となります。

2.サービス残業の常態化

労働基準法第36条、通称「サブロク協定」では、時間外労働は「月45時間、年間360時間」という上限が決められています。これらの時間を超過した残業が常態化している場合は、企業のコンプライアンス違反が疑われるケースがあります。

残業時間は、企業と従業員がコミュニケーションを重ねながらコントロールする必要があります。規定時間内で業務を終了させることができない日が続く場合、従業員は上司に相談し、業務量やワークフローが改善できないか提案してみましょう。

企業側は従業員の時間外労働を細かく把握し、長時間の残業が常態化しているときは、早めに対策を練る必要があります。

3.不適切なSNS利用

従業員が社名を名乗ってSNSを利用するとき、たとえ個人のアカウントであっても、守るべきルールは企業アカウントとほとんど変わりません。企業や特定の個人の誹謗中傷をしない、社外秘の情報を投稿しない、などの意識が大切です。

SNS利用については、企業アカウントだけでなく、個人利用についてもガイドラインを作成しておくことが求められるでしょう。

4.セクシュアルハラスメント

性差別的な発言や行動は、セクシュアルハラスメントにあたります。セクシュアルハラスメントは、人権侵害に該当しますし、男女雇用機会均等法第11条第1項において、事業主(企業)のセクハラ防止措置義務が定められています。したがって、セクシュアルハラスメントもコンプライアンス違反に該当します。

SDGsに「ジェンダー平等」の項目が盛り込まれていることからもわかるように、ジェンダーに関する問題は社会問題と認識されており、性差や男女の役割にまつわる言動は注目を集めやすくなっています。従業員一人ひとりが自らの言動を改めて振り返り、DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)やアンコンシャスバイアスについても学ぶ機会を設けるとよいでしょう。

5.パワーハラスメント

立場や権力を利用した嫌がらせは、パワーハラスメントにあたります。改正労働施策総合推進法により、企業におけるパワハラ対策が義務化されています。

ここでいう「パワハラ」とは、職場において行われる以下の3つをすべて満たすものです。

- 優越的な関係を背景とした言動であって

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

- 労働者の就業環境が害されるもの

なお、「業務上必要」かつ「相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導」については、パワハラに該当しません。

上司が飲酒を強要したり、休日に業務外の連絡をしたりすることも、パワハラになりかねません。業務内・業務外のタイミングにかかわらずパワハラに該当するケースがはあるため、自らの振る舞いは「優越的な関係を背景とした言動」でないかどうか、考えてみることが必要です。

セクハラやパワハラに関しては、厚生労働省がパンフレットなどで具体的な指針をわかりやすく紹介しています。

参考:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

6.不適切会計・会計不正

企業が作成する財務情報を意図的に改ざんする会計不正の行為は、社会的な影響が大きいコンプライアンス違反であるといえるでしょう。具体的には、横領、循環取引、押し込み販売などが挙げられます。現場担当者の知識不足などで、意図的ではないにしても虚偽表示を行ってしまうことを不適切会計、財務諸表の赤字を意図的に黒字に見せることを粉飾決算などと区分することもあります。

長年の慣習として行われたり、現場に過度なプレッシャーがかかっていたりする環境ではこれらの不正が発生しやすくなります。法令を遵守したワークフローや業務の透明性を確保し続けることが重要でしょう。

7.支給品の不正利用

支給品の不正利用は、コンプライアンス違反に該当する可能性があります。入社時、一人ひとりに支給されるPC・社用スマートフォンなどは、会社の所有物です。文房具などの消耗品も、大量に持ち帰ったり、業務外で利用する目的で発注したりすることは、窃盗罪や業務上横領罪にあたる可能性があります。社用車を私的に利用した場合も同様です。

特に文房具などの備品は単価が安いため、従業員は悪気なく持ち帰ってしまうケースが多いもの。企業側は支給品の使用に関する明確なルールと、違反した際の罰則なども周知しておくとよいでしょう。

コンプライアンス違反が起きる主な3つの原因

コンプライアンス違反となる具体的な事例について、知らない内容もあれば、「当たり前だ」と思うような内容もあったのではないでしょうか。頭では理解していることであっても、コンプライアンス違反が起きてしまうケースもあります。

コンプライアンス違反は、どのようなタイミングや状況がそろった場合に起こるのでしょうか。主な3つの原因を解説します。

1.不正のトライアングル

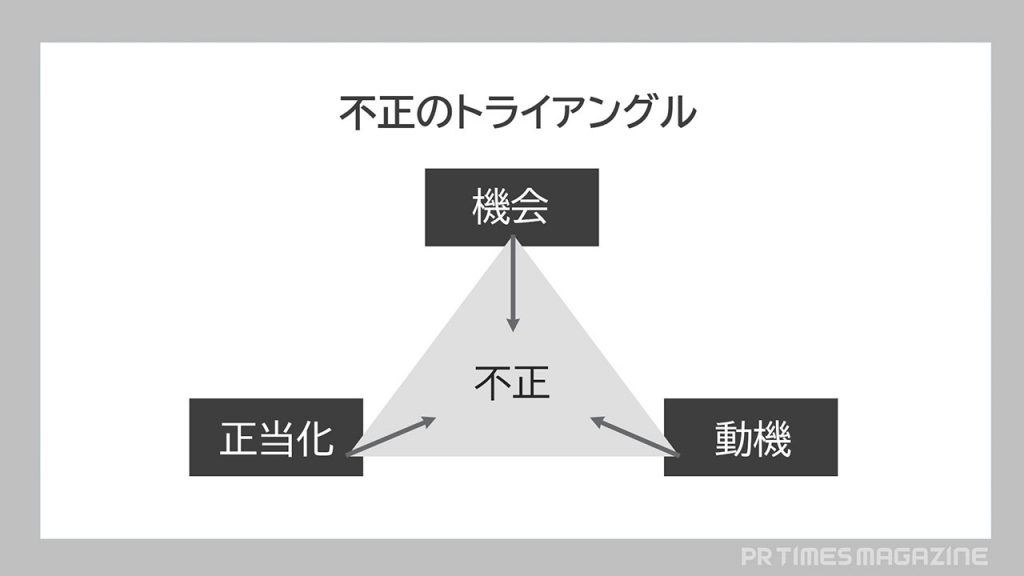

コンプライアンス違反が起きる1つ目の原因は、動機・正当化・機会の3つがそろい、「不正のトライアングル」が発生することです。

例えば「動機」には、「業績を上げなければ」「ほかの従業員より優れていなければ」などのプレッシャーが挙げられます。「正当化」は、「今月中にどうしても終わらせないといけなかったから」「ほかの社員もやっているから」などの、行動を正当化する考えです。ここに「誰も見ていない」などの「機会」が加われば、不正が起こる可能性が高まります。

こうした動機・正当化・機会の条件がそろうと、不正や違反が起こりやすいと考えられています。「不正のトライアングル」が発生するのを防ぐために、社員が不正を正当化できないルールや、仕組みづくりが必要です。軽微なコンプライアンス違反であっても厳格に取り締まり、不正の芽を育てないようにしましょう。

2.法律に関する知識が浅い

コンプライアンス違反が起きる2つ目の原因は、法律に関する知識が浅いことです。企業に適用されるすべての法律を知っておくことは難しいですが、特に労務やハラスメントに関係しそうな法律は、主要な部分を知っておきましょう。知ることで、「うっかり」や「知らなかった」が原因のコンプライアンス違反を予防できます。

役員などの経営陣はもちろん、全従業員が自身の業務に関連する法律知識を持っておくことで、コンプライアンス違反のリスクを避けられます。

3.モラルや規範意識の欠如

コンプライアンス違反が起きる3つ目の原因は、モラルや規範意識の欠如です。

例えば顧客情報の持ち出しを行う場合、法的知識がなくても、業務で知った情報を流出させることに心理的抵抗を持つモラルが、ブレーキとなることもあるでしょう。一般的な社会規範を知ることで、SNS上での炎上防止にもつながります。

自社における慣習が、現代にマッチしないこともよくあります。職場全体のモラルが社会から見て低下していないか、見直すことも必要です。社外の友人や家族など、第三者との会話の中で、客観的な価値観をアップデートするのも一計です。「それはおかしい」「やめたほうがよい」と指摘される行動は、避けるようにしましょう。

企業がコンプライアンス違反をしないために対策したい5つの取り組み

コンプライアンス違反が起きてしまった後、企業の社会的信頼を取り戻すことは非常に困難です。問題が起きてしまう前に、可能な限りの対策を行うことも企業の務めでしょう。

最後に、コンプライアンス違反をしないために企業が対策しておきたい、5つの具体的な取り組みを解説します。

1.コンプライアンス研修を行う

コンプライアンス対策としての最初の取り組みは、コンプライアンス研修の実施です。

社員一人ひとりのコンプライアンスに関する意識を高めるために、定期的に社内研修・社内勉強会を開催しましょう。座学に加え、グループワークやケーススタディを含めた参加型にするとより効果的です。情報や考え方に偏りが生じないように、社外から講師を招いて実施することも検討してみてください。

2.情報管理マニュアル・ルールを定める

コンプライアンス対策として次に必要なのは、情報管理のルールを定めることです。

機密情報や個人情報の漏洩を予防するために、情報管理における規定は必要です。ポイントは、従業員の良識に頼るのではなく、細かな部分まで明文化すること。機密データについては、社内LANでのみアクセス可能にするなど、物理的に情報流出のリスクを低くする対策を行うことも忘れないでください。

3.労務管理ルールを定め、周知させる

コンプライアンス対策への取り組みは、労務管理ルールを定め、周知することです。労働基準法をはじめとする労務の関連法に従い、必要な労務管理ルールを設けている企業がほとんどですが、形骸化や周知不足になっているケースもあります。

残業の常態化を避け、従業員一人ひとりの業務量や業務時間を適切に管理することで、コンプライアンス違反を起こりにくくすることができます。まずは労務管理ルールに沿って勤務できているか、確認してみてはいかがでしょうか。

4.業務のワークフローを見直し、リスクを洗い出す

業務のワークフローの見直しを行い、コンプライアンス違反を引き起こすリスクを洗い出すことも重要です。

各部門や業務プロセスを詳細に分析し、リスクとなり得るポイントを洗い出します。例えば、承認プロセスの不備や管理者不在の業務などは、問題を引き起こす可能性があります。リスクを特定した後、それに対応する具体的な対策を講じ、業務が属人化しないような体制を構築することが求められます。

業務手順や引き継ぎのルールをマニュアル化し、誰が担当しても一定の水準で業務が遂行できる仕組みを作ることがポイントです。

5.社内のコンプライアンス管理体制を構築する

コンプライアンス対策への取り組みの最後は、社内のコンプライアンス管理体制の構築です。

もっとも重要なのは、問題が起きたときに対応できる内部通報の窓口や部門をつくり、責任の所在を明確にすること。従業員からの報告・相談の窓口として、透明性があり第三者の目線が入るように体制を整えます。

そのほか社内規定の作成や研修・勉強会の実施なども、この部門が中心となって行うとよいでしょう。社内だけで専門知識を把握するのは難しいため、弁護士や社会保険労務士など外部の専門家とともに体制を整えるのがおすすめです。

社内規定と個人の意識改革でコンプライアンス違反のリスクを低くしよう

コンプライアンス違反の可能性は、意外と身近に存在するもの。企業のブランドイメージを損ない、法的措置につながるリスクがあります。「知らなかった」「このくらいは大丈夫だと思った」などで終わらせず、個人でも情報のアップデートを続けましょう。

企業側には厳格に社内規定を設け、会社も社員も守るための対策を行う義務があります。本記事で紹介したように、個人のコンプライアンスの意識を高める取り組みを積極的に行い、企業として問題が発生するリスクを軽減しましょう。

【参考書籍】

※1『コンプライアンス・内部統制ハンドブック』(商事法務) 編著/中村 直人

※2『企業法務入門20講』(勁草書房)著者/菅原 貴与志

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

コンプライアンスに関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする